LIBERAZIONE DEL “TEMPO PROPRIO” ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DELL’ORARIO

LIBERAZIONE DEL “TEMPO PROPRIO” ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DELL’ORARIO

Mario Agostinelli, Settembre 2017

GUERRE DEL TEMPO

Che le guerre del tempo siano la caratteristica di questa fase storica lo evidenzia il linguaggio a cui ricorriamo quando prendiamo in considerazione la durata – o meglio – la velocità – delle azioni che nel mondo globalizzato richiedono trasformazioni, impiego di risorse, efficienza, relazioni con il mondo vivente. Facendo un bilancio di quel che accade intorno ci si potrebbe subito domandare: “perché e come una cultura e un potere dominante così dedicati a risparmiare tempo, ne lasciano così poco ai loro controllati?” Già Ingrao aveva constatato come fosse in corso una colonizzazione “snaturata” del tempo e dei mondi di vita; Rifkin aveva messo in guardia rispetto al bombardamento “incessante” della nostra personalità in tutte le sue fasi evolutive, finché oggi dobbiamo ammettere che la “verve” espansiva, senza limiti, che il capitalismo sta imprimendo alla merce, arriva a plasmare irreversibilmente le vite private con una predisposizione di tipo squisitamente imperialistico. Come accennavo, usiamo un vocabolario bellico che si può estendere a molti eventi concomitanti e non casuali. Ad esempio, l’espropriazione dei beni pubblici che, una volta privatizzati, non sono più soggetti a riproduzione, rinnovabilità e conservazione, così come la confisca in tempo reale delle identità personali operata dalle piattaforme con cui operano sistemi digitali commerciali, sono tutti aspetti di inedite guerre del tempo che l’obiettivo del massimo profitto, il mito dell’efficienza e della competitività e lo sconvolgimento conseguente dei sistemi ecologici, rendono ancora più perniciose. Eppure, nella vita quotidiana di miliardi di abitanti della Terra queste novità non vengono colte nella loro esizialità. Nell’arco di soli trent’anni, la sinistra ha smesso di ragionare del rapporto tra tempo di lavoro e tempo di vita, tra produzione, distribuzione della ricchezza e civiltà, tra cambiamento della concezione temporale e dominio incontrastato del capitale, avendo forse assunto il profilo dell’impalcatura materiale e “educativa” neoliberista come immutabile.

Al di là di ogni catastrofismo e per scuoterci da quel fatalismo che rende impotente e subalterna la politica dovremmo porci una riflessione: “quali dovrebbero essere le indispensabili rivendicazioni di una specie che corre troppo in fretta verso la propria fine?”. Se, cioè, impazziscono gli orologi delle stanze in cui viviamo in una continua e silenziosa guerra e si decompone la struttura stessa della casa comune, come potremo essere ancora, non dico in grado di autogovernarci, ma almeno socialmente in relazione e potenzialmente liberi, eguali e fraterni?

Avendo descritto nel numero precedente di questa rivista alcune tendenze della manifattura e del lavoro “nell’era 4.0”, concentrerò di seguito l’attenzione sul tempo proprio come potere da riprendere, oltre che come diritto, e sulla liberazione dal lavoro prepotentemente incorporato nel sistema tecnocratico della produzione e nelle protesi artificiali di cui ci circondiamo nella vita quotidiana. Riappropriazione del tempo proprio e liberazione dal lavoro alienato: quindi, stanti i rapporti e i modi di produzione in corso, riduzione drastica dell’orario di lavoro

L’OSSESSIONE DELLA PRODUTTIVITA’ E DELLA COMPETITIVITA’

Se dovessimo indicare i moloch cui il liberismo globalizzato sta sacrificando l’integrità della biosfera e la qualità del lavoro dovremmo prima approfondire i concetti di produttività e competitività, ormai invalsi come indicatori istituzionali della salute di un sistema sociale e politico, che simula – tanto a destra come nella pavidità di molte sinistre – il suo epicentro nel lavoro, purché privo di autonomia e diritti.

La misura dell’efficienza del processo produttivo, – produttività – è data da un rapporto tra output e input e può indicare, nel caso del lavoro l’unità di prodotto per lavoratore (od ora lavorata); nel caso del capitale il rapporto tra output e capitale impiegato nella produzione; nel caso di un sistema più complesso una misura che consente di tenere contemporaneamente in considerazione tutti i fattori di produzione che hanno contribuito a generare l’output osservato. E’ comprensibile di quanti e quali diversi punti di vista si possa avvalere un concetto così articolato e come, a seconda di ognuno di essi, si possano trarre differenti deduzioni. Purtroppo, i punti di vista che in qualche modo non tengano in conto come disposizioni di partenza la piena saturazione della prestazione lavorativa, la sua massima durata e il minimo costo per il datore, sembrano appartenere ai sogni, ad una poesia incompatibile con l’economia. Eppure è assurdo pensare di misurare quantitativamente e con obiettività l’effetto di un’ora lavorata in un sistema come quello attuale, ampiamento connesso e in cui, tra la velocità dell’operatore e quella degli algoritmi e dei sistemi di controllo che possiede il padrone, intercorrono milioni di ordini di grandezza a vantaggio della irraggiungibile rapidità di questi ultimi. L’asimmetria tra lavoro, natura e capitale si è allargata smisuratamente in seguito al ricorso a tecnologie neurali e non più meccaniche. Ad esempio: in quanti e in quanto tempo si costruisce oggi una automobile rispetto ad una prodotta negli anni 1970? Se potessi raffigurare il risultato finale del lavoro prestato e remunerato in qualsiasi passaggio di quella che chiamiamo “manifattura 4.0” direi che esso è espanso esponenzialmente dai mezzi che lo monitorano e contemporaneamente ne trasferiscono gli effetti, connettendo quasi istantaneamente tra loro le fasi e le operazioni nella nuova divisione del lavoro che si sta delineando. L’ora lavorata è saturata al massimo e resa tecnologicamente efficace ben oltre l’applicazione muscolare e mentale dell’operatore. Inoltre, ci si dimentica che la produttività del capitale nel nuovo sistema di organizzazione e divisione del lavoro è spesso decisamente sostenuta da risorse pubbliche (infrastrutture, ricerca, incentivi agli investimenti, decontribuzioni) sempre più a carico dello stato e quindi devolute in quanto tali ai profitti e non evidenziate dai bilanci aziendali. Se, infine, consideriamo la produttività non solo dal punto di vista del lavoro e del capitale, ma come una entità multifattoriale che riguarda un territorio, un’area geografica o un Paese, allora dobbiamo trasferirci a livello sociale e indagare come la distribuzione dei benefici di una sua eventuale crescita venga realizzata o meno su quel piano. Non si tratta, come talvolta si afferma e si vuol far credere nei “panini” dei telegiornali, di un trasferimento automatico al miglioramento della competitività internazionale di un Paese. Quasi sempre una competitività sul mercato non sostenuta da adeguati progressi sociali si riverbera in un peggioramento delle condizioni di impiego della manodopera, in una limitazione del tempo a propria disposizione, in forme di precarietà che compromettono la qualità dell’esistenza, in un consumo di natura che non le consente di rinnovarsi nel tempo di vita di una generazione. Cominciamo a dire la verità: la competitività è una parola senza significato quando la si utilizza formalmente per compilare le classifiche delle economie nazionali mentre nei fatti si traduce in un arretramento complessivo della società. E in questo contesto l’ossessione della produttività a qualsiasi costo è fuorviante oltre che pericolosa.

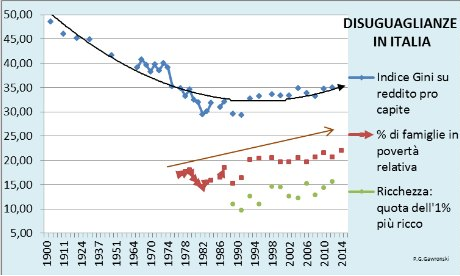

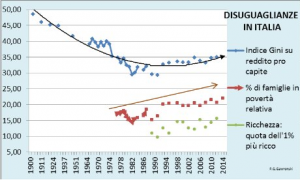

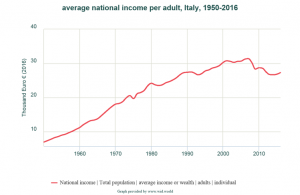

Mentre giorno per giorno inseguiamo le variazioni del PIL dello 0,..%, l’Istituto di Statistica Italiano, anche nel suo ultimo rapporto pubblicato il 3 marzo scorso, parla ripetutamente, a proposito dell’Italia degli ultimi quattro anni, di “svalutazione interna”, vale a dire deflazione salariale e diminuzione di prezzo di beni e servizi. A tal punto che la competitività di prezzo dell’Italia rispetto alla Germania ha avuto una performance pari a 6,5 punti percentuali a livello generale e del 5.5% nella manifattura. Ora si annuncia un ulteriore taglio del cuneo fiscale di 5 punti percentuali, 2,5 a favore delle imprese e 2,5 al mondo del lavoro (una buona scusa per le imprese per non fare aumenti contrattuali). Col che si avrebbe un’ulteriore diminuzione del differenziale di competitività rispetto alla Germania che, cumulata, arriverebbe a 9 punti percentuali. Se questi sono gli indici di tendenza su cui ragionare con realismo, si deve dedurre che enorme è la massa di profitto che gli industriali stanno incassando: lo attestano i tassi di investimento che nella zona euro sono pari al 22%, mentre in Italia stazionano al 19% (era al 23% nel 2008). La differenza abissale tra tasso di profitto e tasso di investimento rimarca quanta ricchezza viene prelevata nelle aziende e confluisce nel patrimonio personale degli industriali e dei loro familiari. Non siamo quindi di fronte a questioni di bassa produttività e di vituperata mancanza di competitività: il fatto è che gli aumenti di produttività vanno interamente alle imprese, a cominciare da quando negli anni ’90 gli accordi interconfederali lo hanno di fatto sancito. In particolare, dai tempi del pacchetto Treu che ormai ha vent’anni si è fatta una politica industriale fondata su benefici fiscali e altri vantaggi economici per mantenere in vita comunque le piccole e piccolissime imprese, nonché su continue riforme che hanno favorito chi faceva competizione sui costi. In pratica, nelle industrie italiane ci sono stati 700 mila tagli e 194 mila imprese, soprattutto micro e piccole, che hanno chiuso, ma il valore aggiunto è diminuito di molto meno: segno di un’intensificazione dei ritmi di lavoro, di un allungamento della giornata lavorativa e di una produttività oraria enormemente accresciuta, che nelle aziende tra 49 e 250 addetti, afferma l’Istat, è superiore alla stessa Germania. Ma quale è stato l’effetto sulla popolazione lavorativa dell’impegno dei governi a “migliorare” la produttività e la competitività delle imprese? I due grafici seguenti lo dicono chiaramente e non c’è bisogno di commento:

Che ne è stato invece delle ore effettivamente lavorate pro capite e dell’obbiettivo della riduzione dell’orario giornaliero, settimanale, annuo?

Questa per ore annue di lavoro pro-capite la situazione europea nel 2015

Può essere questo un bilancio accettabile per una sinistra che voglia costruirsi e affermarsi nel futuro? Perché non è più nelle corde del sindacato e della sinistra la questione dell’orario, quando tutte le evidenze provano che una società ed un ambiente migliore nascerebbero da una diversa distribuzione delle ore di lavoro, di formazione, di studio, di quiescenza, nel giorno, nella settimana, nell’anno e negli anni?

Questioni come quelle accennate in questi paragrafi sono state esaminate in dettaglio e più ampiamente in un testo uscito ad inizio anno (Agostinelli-Rizzuto, “Il mondo al tempo dei quanti”, ed. Mimesis) e non ritengo utile riprendere qui valutazioni e correlazioni che potrebbero dare al testo maggiore organicità di quanto possa fare un singolo articolo. Comunque, anche in un contesto meno esaustivo, emerge un nodo irrisolto e non preso abbastanza in considerazione dal punto di vista politico e sindacale: la riduzione drastica dell’orario di lavoro per liberare tempo proprio a scopo individuale e sociale. I concetti correnti di produttività e competizione la negherebbero, ma la società, l’economia e l’ambiente la esigono.

Finalmente la produttività dei Paesi assai più in cooperazione che in competizione si attesterebbe a livelli socialmente più desiderabili e l’economia sopporterebbe con minore iniquità la messa a disposizione di risorse umane nel senso letterale della parola in una fase della civiltà e della storia in cui ricchezza prodotta, disponibilità tecnologica, cura del territorio e recupero degli sprechi potrebbero alimentare e sostenere una collettività in pace. Lo impedisce forse l’insulsa lotta tra i Paesi piegata alle regole dell’economia liberista? Un autentico disastro, se guardiamo alle sorti del pianeta e dei popoli in una prospettiva che infranga le scadenze elettorali dentro cui sembra iscritto tutto il nostro futuro. Quando noi diciamo che una società per azioni non è competitiva, intendiamo dire che la sua posizione nel mercato è insostenibile, ovvero che, se non migliora le sue prestazioni, cesserà di esistere. Altro è affrontare l’orizzonte temporale di società democratiche, che non escono per loro natura da un “business” che non si riduce esclusivamente a risorse materiali o finanziarie da valorizzare in forma di merci o di scambio. I Paesi, per come si disegnano e realizzano non solo sulle mappe geografiche, possono essere contenti o scontenti delle loro prestazioni economiche, ma non implicano di avere una linea rossa ben definita che ne decreta la fine. La Grecia rimane la Grecia e la sua contabilità al presente non cancella la ricchezza di cui la storia l’ha dotata. Pertanto, il concetto di competitività nazionale è vago e andrà superato o comunque ridefinito, come avevano provato a fare i movimenti di inizio millennio. Così come ce lo propinano i leader – da Monti a Gentiloni, a Schauble o Trump – funziona solo da metafora estremamente utile come strumento politico di classe. E la retorica della competitività – avverte Krugman – offre giustificazioni per scelte dure, ma anche per evitarle.

ESPROPRIAZIONE DEL TEMPO: LAVORO E ESISTENZA A SCALA GLOBALE

L’espropriazione del tempo è una condotta di classe che non ha confini. Ripristinare l’autonomia individuale e l’utilità collettiva del proprio tempo qualificherebbe i diritti in una società liberata. Non si tratta solo di quantità di ore della giornata e della vita, ma della qualità sociale che assumerebbe l’intero arco della esistenza preso nell’insieme dell’attività di riproduzione, produzione, ozio, apprendimento e consumo. Le tecnologie estreme, basate sull’elettronica e la digitalizzazione, saturano e uniformano le cadenze e i ritmi delle esistenze in base a velocità artificialmente determinate per la massimizzazione dei profitti. È possibile ribadire la priorità del tempo biologico e di quello dei cicli della biosfera su quello della produzione e del consumo regolato dagli orologi digitali? Questo è il quesito che ha di fronte l’organizzazione politica e sindacale, se si rende consapevole che la digitalizzazione e la velocità della luce presentano sfide particolari con cui ci confrontiamo per la prima volta, con un bilancio almeno iniziale di perdita di potere evidente a favore di chi continua a detenere in esclusiva i mezzi di produzione ed è esentato dal discuterne. Se non si riparte da una radicale revisione del tempo retribuito e quindi dalla consistente riduzione dell’orario di lavoro per poter fare altro, non sarà mai possibile redistribuire i guadagni di produttività accaparrati esclusivamente dall’impresa e riversati immediatamente nel volano finanziario. Tanto meno avrà successo rifinalizzare l’eccesso di capacità trasformativa del lavoro che è oggi indirizzata esclusivamente verso una sovrabbondanza di consumo e verso lo spreco e non affronta lo spettro della precarietà e della disoccupazione. Senza la riconquista di tempo proprio, anche per studiare, ricomporre conoscenze e quindi lavoro frammentato, cogliere la peculiarità e la singolarità del vivente, riequilibrare le funzioni di genere, rafforzare relazioni e fruire dei tempi della democrazia, dove finiranno l’autonomia e il carattere oppositivo – quando lotta – e insieme cooperativo – quando contratta – del movimento del lavoro? Non può darsi una diversa struttura -o addirittura divisione – del tempo di lavoro e di vita senza prioritariamente stabilire in quale dei due corni si ponga più urgente e condivisibile la domanda di cambiamento. Oggi entrambi gli spazi temporali sono divaricati, con la tendenza esplicita di colonizzare il tempo di vita in base allo strabordare del tempo di lavoro. Essere connessi, anche se lontani, significa rimanere virtualmente al lavoro per tutta la durata della giornata, della settimana, delle stagioni dell’anno.

Mi sembra che si debba riconsiderare e sostanzialmente capovolgere l’approccio “lavorista” della liberazione del lavoro, che ha tenuto per tutte e due le prime rivoluzioni industriali, per partire dall’esigenza primaria di riscattare e liberare tempo proprio con il conseguente complesso di valori, di socialità e di stili di vita. L’IG Metall nel suo recente Congresso di Mannheim ha sottolineato una simile svolta: “I dipendenti vogliono una dichiarazione vincolante per i modi individuali di riconciliare le loro ore di lavoro con la loro vita privata e vogliono che questo avvenga attraverso i contratti collettivi” è l’intestazione della campagna contrattuale di Ottobre 2017 “il mio lavoro, la mia vita”, E’ bene convincersi che oggi sulla riappropriazione del tempo in uno spazio compresso dalla velocità elevatissima delle comunicazioni e del trasferimento di informazioni e di decisioni si gioca la prospettiva politica e democratica di un riequilibrio a favore di natura e lavoro nella contesa con il capitale. Se andiamo oltre il lavoro, non possiamo trascurare come i tempi dell’economia e la velocità dei cicli artificiali non solo ignorano le leggi della termodinamica e dell’aumento irreversibile dell’entropia, ma non si preoccupano della cura della biosfera e della Terra. Anche qui si tratta in senso lato di riappropriazione del tempo e di partecipazione e, quindi, senz’altro di profonda ristrutturazione dell’orario di lavoro. E’ perciò che l’enorme “dividendo” che si ottiene a spese della natura e del lavoro nella nuova organizzazione su scala temporale e spaziale della produzione, va restituito dal capitale alla natura conservando e rigenerando l’ambiente e distribuito tra i lavoratori con la riduzione generalizzata e politicamente assicurata dell’orario di lavoro.

L’abbattimento dei prezzi degli impianti conseguente alla loro miniaturizzazione, lo sviluppo delle stampanti 3D, la prevalenza delle “merci immateriali”, l’ubiquità e la flessibilità delle tecnologie digitali, la messa in rete delle conoscenze, potrebbero prefigurare una riduzione di scala della produzione mondiale – conterà più il tempo che la distanza! – e consentire gradualmente la riduzione dell’orario delle prestazioni individuali a dimensione mondiale, senza più le remore del differenziale del costo del lavoro locale. Si capisce, quindi, come la competizione sotto le bandiere nazionali, ogni forma di delocalizzazione nei paesi in via di sviluppo, il ricorso a sistemi fossili e centralizzati per le fonti di energia, la brevettazione delle piattaforme software e il sequestro delle conoscenze e delle informazioni da parte di potenti multinazionali, si oppongano fattivamente a questa prospettiva tutta politica e a danno del lavoro, come spiega la svolta che Trump sta imponendo all’economia USA. Sta di fatto che, a mano a mano che le economie in via di sviluppo diventano più ricche, anch’esse investono in tecnologia per risolvere le difficoltà connesse ai costi in aumento della manodopera. Così possiamo ipotizzare che forse produttività e Pil globali hanno raggiunto il livello di massima espansione e che il criterio di organizzazione della catena globale di approvvigionamento, che per la maggior parte del periodo post-bellico si è basato sul fatto di mantenere la progettazione ma spostare la produzione verso poli aggreganti di manodopera a basso costo, declinerà con la filosofia 4.0. Per le tecnologie digitali ad alto impiego di capitale, il criterio di organizzazione sta già cambiando: l’intero ciclo si va spostando verso i mercati finali che si troveranno non solo nei Paesi avanzati, ma anche nelle economie emergenti a mano a mano che le loro classi medie si espanderanno.

DISOCCUPAZIONE FORZATA?

Poiché le trasformazioni in corso sono solo alla prima – pur tumultuosa – fase del loro sviluppo, devono diventare oggetto da subito di confronto e di conflitto. Ci sono tutte le condizioni per allentare la morsa delle connessioni forzate e per una liberazione di quote crescenti di tempo di lavoro e una riconsegna agli umani di tempo proprio. Purché si contrasti una strategia dell’impresa che si limita a massimizzare tempo ed energia sotto il profilo economico a lei utile, non restituendo né al lavoro né alla natura l’accumulo del loro sfruttamento. La manifattura futura potrebbe comprimere a tal punto lo spazio e il tempo della fabbrica, da portarlo a dimensioni accessibili più agli algoritmi e alle operazioni degli elaboratori pre-programmati (che viaggiano a velocità prossime a quella della luce) che all’intervento dall’esterno. C’è da chiedersi se una saturazione artificiale del tempo di lavoro talmente spinta sia socialmente e economicamente compatibile e non provochi invece una quasi certa alienazione della maggior parte degli occupati nel processo produttivo. Quindi, un conflitto anticipato – come sembra voler fare l’IG Metall – in forma di piattaforma rivendicativa potrebbe rappresentare una via efficace per difendere l’occupazione e per ridare autonomia, dignità, e rappresentanza al lavoro.

Dalla ricerca The Future of the Jobs presentata al World Economic Forum del 2017 è emerso che, nei prossimi anni, fattori tecnologici e demografici influenzeranno profondamente l’evoluzione del lavoro. Le previsioni sul fronte della occupazione hanno del “catastrofico”: “L’effetto sarà la creazione di 2 nuovi milioni di posti di lavoro, ma contemporaneamente ne spariranno 7, con un saldo netto negativo di oltre 5 milioni di posti di lavoro. L’Italia ne esce con un pareggio (200.000 posti creati e altrettanti persi), meglio di altri Paesi come Francia e Germania. A livello di gruppi professionali, le perdite si concentreranno nelle aree amministrative e della produzione: rispettivamente 4,8 e 1,6 milioni di posti distrutti”. Secondo la ricerca compenseranno parzialmente queste perdite l’area finanziaria, il management, l’informatica e l’ingegneria. Cambiano di conseguenza le competenze e abilità ricercate: nel 2020 il problem solving (risoluzione di problemi) rimarrà la soft skill (le abilità) più ricercata, e parallelamente, diventeranno più importanti il pensiero critico e la creatività”. (Chi remunera soft skill e creatività? Saranno requisite dalle imprese come è già avvenuto per la desueta produttività? Varrà ancora il problema di Taylor di realizzare “una scienza che raccogliesse quello che gli operai sapevano (imparandolo sul lavoro) e che valeva almeno quanto quello che sapeva la direzione”?)

La previsione di Davos è a mio giudizio impraticabile e pecca di eccessivo determinismo, oltre ad essere evidentemente di parte. Su quella base, ci troveremmo di fronte ad una sovrappopolazione improduttiva che tenderà a comprendere la maggioranza della popolazione. Questa situazione cambierebbe tutto. Il problema sarebbe non più quello classico dello sfruttamento che stava, ma non solo, al centro del pensiero di Marx sull’oppressione, ma il problema fondamentale diventerebbe l’alienazione della maggioranza della popolazione, la quale sarebbe privata della propria capacità lavorativa, cioè espropriata dal lavoro. La tecnocrazia ci porterebbe non a liberarci dall’esosità del lavoro, ma all’espropriazione della capacità lavorativa. Ma se questa dovesse essere la tendenza, in cui la grande maggioranza della popolazione non farà più un lavoro produttivo, l’enorme surplus produttivo creato, dove andrà a finire? Questo è un problema chiave del futuro: se la tendenza fosse quella delineata a Davos, paradossalmente il capitale stesso a che cosa servirà? La battaglia su orario e tempo di vita è quindi l’elemento che risponde e acquisisce consapevolezza della portata delle prospettive sconvolgenti qui sommariamente descritte. Bisogna avviare una strategia che oggi ancora non ha basi di massa adeguate. Ridurre drasticamente la precarietà e la flessibilità in azienda, incentivare il lavoro di gruppo, rimanere connessi ma non lontani, sono tutti elementi da riprendere sui luoghi di lavoro, propedeutici alla richiesta ineludibile e urgente sull’orario.

GLI OBIETTIVI POLITICI E L’ECONOMIA DI UN ORARIO A 28 ORE

“La riduzione strutturale dell’orario avrebbe uno straordinario impatto sulla vita individuale e sociale, attenuando la diffusa alienazione (da lavoro e dalla sua mancanza) e liberando tempo e spazio mentale per lo sviluppo personale, la partecipazione sociale, l’attività di produzione e scambio non monetario”. Così Marco Craviolatti, nel suo libro “ E la borsa e la vita” edito da Ediesse. Sono convinto che la riduzione possa essere raggiunta per passi nel tempo di cinque anni, purché si avvii da subito e in stretto collegamento ai processi di riorganizzazione del lavoro, con un forte sostegno politico economico e finanziario che non lasci isolato il mondo dei salariati. A questo fine deve prender corpo una mobilitazione condivisa, con un obiettivo sociale che sia ambizioso: 28 ore settimanali come riferimento, con una articolazione da realizzarsi non con un unico schema o modello, talchè incida su una pluralità di conseguenze, come le ore massime lavorate per anno, la formazione retribuita, i congedi e l’eventuale interruzione di carriera, lo studio e l’istruzione permanente delle lavoratici e dei lavoratori sia in campo umanistico che scientifico.

Più avanti articolerò meglio la proposta, ma per coglierne immediatamente la ricchezza e gli effetti auspicabili ricorro ad un linguaggio più colorito e mite di quello tecnico, come è quello espresso attraverso un documentatissimo saggio americano pro-riduzione (Martin Pulinger Ecological Economics N. 103) “Occorre tener in conto seriamente della diversità degli stili di vita nelle società moderne. La flessibilità del tempo libero, la esiguità del tempo proprio, la rigidità dell’orario quando c’è il lavoro rendono il dualismo lavoro-vita incomunicabile e appostato su valori tra loro incompatibili. Partiamo da come sta andando il mondo. L’approccio realistico della riduzione centra l’obiettivo di ridurre l’impronta ecologica dell’economia radicalmente e nel più breve tempo possibile. In quanto tale, sulla base della teoria e delle prove presentate, è logico che sia il livello complessivo di riduzione del tempo di lavoro a dover essere esplicitamente elevato. Secondo una relazione del Centro USA per la ricerca economica e politica, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra si ottiene di pari passo con tempi di lavoro più brevi per una varietà di fattori tra cui i minori consumi. Meno tempo di lavoro (10 ore almeno alla settimana) significherebbe più tempo per prendersi cura dei bambini e della famiglia, essere governatore scolastico, guardare i vicini anziani o organizzare una partita di calcio. Significherebbe più tempo per creare la rete della comunità di connessioni, favori e reciprocità che fa girare il mondo. Inoltre, a fronte dell’uso di nuove tecnologie (robot, ecc.) specie nei cicli di lavoro a rischio per la salute, andare ad una riduzione degli orari di lavoro comporterebbe meno incidenti”

E in un’altra parte del saggio: “Abbiamo documentato esperienze di come orari di lavoro brevi vogliano dire lavoratori più motivati, efficienti e lucidi; lavorare di meno determina un miglioramento quantitativo e qualitativo della prestazione lavorativa. Questi vantaggi quindi potrebbero quasi completamente compensare l’aumento dei costi di assunzione e gestione di nuovo personale. Un eventuale aumento del costo del lavoro contribuirebbe comunque ad aggiornare gli investimenti produttivi; le imprese infatti sarebbero incentivate ad investire in innovazioni tecnologiche e organizzative per aumentare la produttività del lavoro non a discapito dell’occupazione, invece che cercare soltanto di ridurre il più possibile la quota di risorse destinata ai salari. Utilissimo è fornire agli individui livelli elevati di libertà di controllo del proprio tempo, compresi diritti temporali per alterare i modelli di lavoro a diverse scale: ore settimanali, giorni all’anno, periodi di carriera, età di pensionamento, protezione contro gli impatti sulla futura occupabilità”

Con tutti questi vantaggi così chiaramente delineati, la riduzione della settimana di lavoro dovrebbe essere al vertice di ogni ordine del politico. Ma si scontra, come già in precedenza accennato, contro alcuni grandi pregiudizi. Sarebbe l’economia a soffrirne al punto…da favorire le classi meno abbienti e da pregiudicare il profitto dell’impresa. Insomma, siamo sempre alla tautologia dei vincitori che spiegano perché tocchi a loro di vincere.

Naturalmente non può entrare in campo solo la via contrattuale, ma occorre puntare ad un complesso legislativo da varare con un dibattito che per ora è riservato solo ad alcune riviste specializzate. Modifiche politiche saranno probabilmente necessarie per ottenere i diversi effetti sistemici sui fattori sociali, economici e ambientali, in modo da portare attraverso tutte le modalità di un conflitto democratico ai risultati previsti per il benessere e l’ambiente, l’occupazione, la qualità del lavoro.

Il governo deve stabilire come aumentare le entrate fiscali sufficienti, in base alle esigenze e alle tipologie del lavoro dei vari settori di occupazione. Di questo complesso devono far parte anche giudizi normativi sull’accettabilità e il beneficio sociale dei motivi addotti per lavorare meno. Lo scopo sarebbe quello di fornire un sostegno pubblico relativamente più ampio a seconda anche dello scopo a cui si applica qualsiasi riduzione dell’orario di lavoro, per una serie di usi di tempo che sono utili al miglioramento dell’ambiente e/o associati ad un aumento del benessere. Ampliando ad esempio il sostegno per coprire non solo il permesso di cura e il pensionamento anticipato, ma anche il volontariato nei progetti ambientali e sociali, il coinvolgimento nelle pratiche di decentramento e risparmio di energia, nelle arti, nella cultura, nella conservazione e tutela del territorio.

Andrebbero elevate e non ridotte (come avviene nel caso italiano) le imposte sul reddito per le ore di lavoro più lunghe e gli straordinari. I livelli dei diritti al tempo liberato e gli incentivi andrebbero aumentati per periodi diversi da quelli normalmente retribuiti, quali l’assistenza ai figli, l’apprendimento permanente, la partecipazione alla vita della comunità, il volontariato, lo sviluppo culturale.

Vanno istituite durante il tempo di lavoro (e quindi retribuite) campagne di informazione per influire sui valori culturali e individuali, le norme, le

pratiche, le abitudini, i comportamenti e, in particolare le conoscenze sul ciclo del lavoro svolto e retribuito, sempre più alienato e incorporato nelle macchine e negli apparati artificiali (torna d’attualità la questione 150 ore con percorsi di formazione retribuita in orario di lavoro con un saldo di riduzione effettiva dell’orario, con la creazione di profili professionali in grado di selezionare/progettare in maniera opportuna i materiali, con l’istituzione di figure impiegatizie che conoscano la relazione proprietà-struttura-tecnologie di processo, come gli addetti informatici esperti in tecniche di acquisizione/analisi delle immagini, di modellazione e di stampa 3D. Oggi questa ricchezza di conoscenza oltre che non adeguatamente retribuita viene relegata nella marginalità del lavoro autonomo, a partita IVA, financo con lo sberleffo del vaucher.

Dovrà crescere anche una domanda a minor contenuto di merci. Se cresce almeno quanto la produttività̀, l’occupazione può̀ persino aumentare, anche se non possiamo prevedere con certezza l’evoluzione dei mercati internazionali e interni. Così si generano risorse che poi si possono spendere in modi diversi: a favore del cliente, riducendo i prezzi; a favore degli azionisti, aumentando i profitti; a favore dei dipendenti, come sosteniamo, con riduzioni dell’orario a parità di salario.

IN CONCLUSIONE

Jörg Hofmann, il nuovo segretario generale del sindacato tedesco IG Metall ha affermato nella sua relazione congressuale che bisogna “lavorare attorno all’orologio e sul recupero dei week-end per un ammorbidimento dei confini tra vita professionale e privata. I dipendenti vogliono un buon lavoro e orari di lavoro che possono essere pianificati e che possono influenzare ancora di più una buona vita e un tempo liberato socialmente e individualmente apprezzabile. Oltre alle soluzioni operative, dobbiamo creare contratti collettivi che si adattano alle esigenze della gente”.

Secondo la piattaforma contrattuale in discussione tra i metalmeccanici tedeschi, nascerebbe già dal 2018 il diritto di abbreviare l’orario di lavoro per un periodo limitato, ad esempio fino a 28 ore, ma con diritto di ritorno alla settimana di 35 ore. Per i dipendenti con bambini di età inferiore ai 14 anni o con i parenti con cura, questo deve essere collegato a un regime di indennizzo in modo che tutti possano permettere tempi di lavoro più brevi a prescindere dal loro reddito.

Non siamo ancora alle 28 ore generalizzate, ma si apre la via con una grande intuizione che assume la riduzione non come un fatto meccanico, ma come la soluzione positiva alle più urgenti concrete ragioni di miglioramento della qualità della vita e di liberazione per il tempo proprio. Noi siamo ancora lontani da un approccio simile, così succubi della competitività e della produttività e così attaccati ad una ripresa anche a discapito dell’occupazione e della qualità delle relazioni interpersonali. Bisognerebbe incoraggiare le aziende a dare ai lavoratori più tempo anche al posto degli aumenti salariali, mentre i giovani che partono nel mercato del lavoro potrebbero lavorare da subito una settimana di quattro giorni.

A conclusione delle osservazioni svolte e con le riserve di un primo approccio probabilmente molto lacunoso, la proposta qui avanzata è con nettezza quella di un orario settimanale di 28 ore per tutti entro cinque anni a parità di salario per un complessivo di 1460 ore massime annue individuali. Nelle 28 ore che possono assumere diversi schemi, rientrano la formazione retribuita (4 ore alla settimana), il computo dei congedi, una contribuzione pensionistica ovviamente rapportata all’orario settimanale e quindi al nuovo divisore. Capisco che si tratta di uno shock autentico nel dibattito in corso: ma non è altrettanto scioccante rinunciare alla prospettiva della piena occupazione e ad un controllo autonomo da parte dei lavoratori del processo produttivo e del tempo a loro disposizione dentro e fuori dell’attività lavorativa? A meno che si pensi di mandarci a lavorare su Marte: dalla Terra però non si potrebbe far funzionare là un’industria 4.0, perché la luce, pur alla massima velocità possibile, impiega ben 15 minuti per compiere il tragitto di andata e ritorno. Meglio fidarsi quaggiù di operai ad orario ridotto…